Kilian

Diamanten als Edelsteine

Diamant ist neben Lonsdaleit, Graphit und den Fullerenen eine der drei Modifikationen des Kohlenstoffs und mit einer Mohshärte von 10 das härteste bekannte Mineral. Seine Schleifhärte ist sogar 140-mal größer als die des Korund. Allerdings ist die Härte des Diamanten in verschiedenen Kristallrichtungen unterschiedlich (Anisotropie). Erst deshalb ist es möglich, Diamant mit Diamant zu schleifen. In dem dazu verwendeten Diamantpulver liegen die Kristalle in jeder Orientierung vor (statistische Isotropie) und somit wirkt jede Härte des Diamant auf den zu schleifenden Körper. Diamant ist bei Raumtemperatur und Normaldruck metastabil. Die Aktivierungsenergie für den Phasenübergang in die stabile Modifikation (Graphit) ist jedoch so hoch, dass eine Umwandlung in Graphit bei Raumtemperatur praktisch nicht stattfindet. Diamant kristallisiert im kubischen Kristallsystem und ist in reinem Zustand farblos und transparent, kann aber durch Verunreinigungen in den verschiedensten Farben auftreten; die Strichfarbe ist weiß. Im organischen Molekül Adamantan ist die Konfiguration der C-Atome die gleiche wie im Diamantgitter.

Das Wort leitet sich aus dem spätlateinischen diamantem, Akkusativ von diamas ab, einer gräzisierenden Abwandlung von adamas, akk. adamantem, zu griechisch ad?µa?, adámas, "unbezwingbar". Im klassischen Latein wurden als adamas besonders harte Materialien bezeichnet, so etwa von Plinius der Saphir.

Das Gewicht einzelner Diamanten wird traditionell in Karat angegeben, einer Einheit, die 0,200 Gramm entspricht (siehe Abschnitt Gewicht in Karat).

Neben dem kubisch kristallisierenden Diamant gibt es auch eine sehr seltene hexagonale Kohlenstoffmodifikation, welche als hexagonaler Diamant oder Lonsdaleit bezeichnet wird.

Ballas (radialstrahlig, faserig) [1] und Carbonado (schwarzer poröser polykristalliner Diamant, der bislang ausschließlich in Zentralafrika und in Südamerika gefunden wurde) [2] sind besondere Diamant-Varietäten, deren Kristallstrukturen durch ungünstige Wachstumsbedingungen vermehrt Gitterfehler aufweisen.

Aufbau und chemisches Verhalten

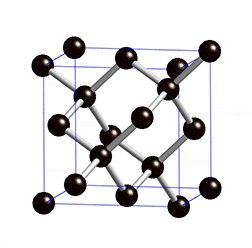

Kubische Kristallstruktur des Diamanten. Das Gitter besteht aus zwei sich gegenseitig durchdringenden kubisch flächenzentrierten (fcc) Gittern. Jedes Kohlenstoffatom ist gleichwertig mit vier Nachbaratomen kovalent gebunden.

Diamanten bestehen ausschließlich aus reinem kubisch kristallisiertem Kohlenstoff. Wenn auch der innere Aufbau theoretisch aus reinem Kohlenstoff besteht, so sind die freien Atombindungen an den Grenzflächen des Kristalls doch mit Sauerstoff oder Wasserstoff gesättigt.

Im Diamant sind die Kohlenstoffatome tetraedrisch gebunden; das bedeutet, jedes Atom hat vier symmetrisch ausgerichtete Bindungen zu seinen nächsten Nachbarn. Die große Härte resultiert aus der sehr hohen Bindungsenergie der vollständig in sp3-Hybridisierung vorliegenden chemischen Bindungen.

Diamant oxidiert in reinem Sauerstoff bei ca. 720 °C, in Luft bei über 800 °C zu Kohlendioxid. Mit Wasserstoff reagiert Diamant bei hohen Temperaturen zu Kohlenwasserstoffen. Diamant ist löslich in Metallschmelzen kohlenstofflösender Metalle und deren Legierungen, wie Eisen, Nickel, Kobalt, Chrom, Titan, Platin, Palladium und ähnlichen. Aufgrund der sehr kleinen reaktiven Oberfläche ist die Umsetzungsgeschwindigkeit auch entsprechend klein.

Entstehung und Gewinnung

Diamanten bilden sich im Erdmantel unter hohem Druck und Temperaturen, typischerweise in einer Tiefe von etwa 150 Kilometern und Temperaturen von 1200 bis 1400 °C. Die Muttergesteine der Diamanten sind Erdmantelgesteine wie Peridotit und Eklogit. Gasreiche vulkanische Gesteine, so genannte Kimberlite oder Lamproite transportieren Bruchstücke des Erdmantels mit den enthaltenen Diamanten bei ihrer Eruption an die Erdoberfläche, wo man sie in den Pipes, vulkanischen Eruptivschloten, abbaut. Die Transportgeschwindigkeiten aus der Tiefe werden auf wenige Stunden geschätzt, so dass aufgrund der Schnelligkeit keine Phasenumwandlung zu Graphit stattfindet. Diamanten sind Fremd- oder Xenokristalle in Kimberlit und Lamproit und in diesen Magmen chemisch nicht stabil. So kann man an natürlichen Diamanten immer Auflösungserscheinungen beobachten. Von ihren Vorkommen in Pipes können die Diamantkristalle durch natürliche Verwitterungsprozesse, bei denen sie aufgrund ihrer Härte intakt bleiben, abtransportiert werden, und reichern sich dann in Sedimentgesteinen an, die heute eine der Hauptquellen des Minerals darstellen. Solche Vorkommen nennt man alluvial.

Gewonnen werden sie auch in den Pipes der erloschenen Kimberlitvulkane, die senkrecht nach unten, zuerst im Tagebau, dann unter Tage, abgebaut werden. Das Muttergestein wird dabei zermahlen, um die Diamanten zu gewinnen. In Namibia im Südwesten Afrikas kommen Diamanten auch in der Wüste und im Küstenbereich des Meeres unter Wasser vor. Für den Abbau zu Wasser werden spezielle Schiffe eingesetzt, die die Diamanten aus dem Sand waschen.

Mikrodiamanten entstehen vor allem bei Meteoriteneinschlägen: Bei den dabei auftretenden hohen Temperaturen und Drücken wird irdischer Kohlenstoff so stark komprimiert, dass sich kleine Diamantkristalle und auch Lonsdaleiten bilden, die sich aus der Explosionswolke ablagern und noch heute in der Umgebung von Meteoritenkratern wie dem Barringer-Krater nachgewiesen werden können.

Mikrodiamanten kommen auch in Fundstücken von Eisenmeteoriten und ureilitischen Achondriten vor, wo sie vermutlich durch Schockereignisse aus Graphit gebildet wurden. Winzige Diamanten, wegen ihrer typischen Größe von nur einigen Nanometern oft Nanodiamanten genannt, kommen zudem in Form von präsolaren Mineralen in primitiven Meteoriten vor. Irdische Mikrodiamanten wurden zum Beispiel im Erzgebirge, in Griechenland und in Kasachstan gefunden. Die Vorkommen sind an Abschnitte der Erdkruste gebunden, die während einer Gebirgsbildung und Metamorphose unter große Drücke und Temperaturen gebracht wurden.

Das Alter der Diamanten kann anhand ihrer Einschlüsse bestimmt werden. Diese Einschlüsse wachsen gleichzeitig mit dem Diamant, der sie umschließt, und bestehen oft aus Silikatmineralen der Umgebung. Das Alter der Silikatminerale kann mit der Geochronologie anhand ihrer isotopischen Zusammensetzung bestimmt werden; dazu werden hauptsächlich die Zerfallssystematik von 147Sm zu 143Nd und 187Re zu 187Os verwendet. Anhand der inzwischen großen Datenbank an Isotopendaten lässt sich feststellen, dass die Diamantbildung immer wieder zu verschiedenen Zeiten über alle Erdzeitalter hinweg stattfand, und es nicht nur sehr alte Diamanten gibt, die älter als drei Milliarden Jahre sind, sondern auch jüngere, die allerdings immer noch ein Alter von mehreren hundert Millionen Jahren erreichen.

Aus dem Verhältnis der stabilen Isotope 13C und 12C lassen sich Rückschlüsse auf den Ursprung des Kohlenstoffs ziehen. Radioaktives 14C hat eine relativ kurze Halbwertszeit. Nach 500.000 Jahren ist 14C praktisch vollständig zerfallen und in Naturdiamanten genauso wie in Naturgraphit nicht mehr vorhanden.

Vorkommen

Irdische Vorkommen

´Die größten Diamantenvorkommen befinden sich in Russland, Afrika, insbesondere in Südafrika, Namibia, Botsuana, der Demokratischen Republik Kongo und Sierra Leone, in Australien und in Kanada. Es wurden aber auf allen Kontinenten Diamanten gefunden. In Europa gibt es bei Archangelsk ein Vorkommen. Die Weltproduktion an Naturdiamant (etwa durch Rio Tinto Group) liegt heute bei etwa zwanzig Tonnen pro Jahr und deckt bei weitem nicht mehr den Bedarf der Industrie ab. Etwa 80 Prozent des Bedarfs können die Naturdiamanten nicht decken. Daher füllen in steigendem Maße synthetisch erzeugte Diamanten, deren Eigenschaften wie Zähigkeit, Kristallhabitus, Leitfähigkeit und Reinheit genau bestimmt werden können, diese Nachfragelücke.

Kohlige Chondriten

Kohlige Chondriten sind Steinmeteorite mit einem vergleichsweise hohen (bis zu 3 %) Anteil an Kohlenstoff. Diese enthalten manchmal winzige, nanometergroße Diamanten, die außerhalb unseres Sonnensystems entstanden.